dimanche, 27 octobre 2019

Un sadisme vertueux ? Contes libertins du marquis de Sade

Article initialement publié sur Le Comptoir

La question peut paraître incongru tant on a fait du divin marquis – dont les textes étaient solidement ancrés dans les théories matérialistes et scientifiques des Lumières – le destructeur le plus radical de toute la morale chrétienne, foulant aux pieds les institutions et les bonnes mœurs, mettant à nu les justifications de tous les crimes possibles : une fois le vernis de la civilisation passé à l’acide ne reste que l’expression des désirs naturels, des plus tendres au plus meurtriers. Comme le dit Philippe Roger, Sade est « un auteur gai, comme on peut l’être quand on piétine toutes les plates-bandes d’une ancienne société, pour y camper une parole neuve, une jeune insolence, un gai savoir. »

Et pourtant, l’imaginaire noir et la violence ne sont pas les seuls thèmes chers à l’auteur Sade. Il fut aussi un « expert dans le maniement de l’écriture brève et du comique« , la farce damant le pion à l’effroi au moment de sa vie où il fut en quête de respectabilité littéraire. À l’aube du XIXe siècle, Sade cherchait davantage à séduire le lecteur qu’à le choquer. C’est que nous apprend Stéphanie Genand dans la précieuse préface de l’édition de ces Contes Libertins aux éditions Garnier-Flammarion. La surprise est étonnante : sans jamais négliger sa plume sublime, toujours d’une grande délicatesse (y compris dans ses romans les plus terrifiants), Sade raconte des fables où maris cocus, femmes infidèles, prêtres délurés et autres gais lurons sont plongés dans des situations rocambolesques censées édifier les consciences. Sont ainsi prônées le respect des vertus telles que la pudeur, la piété, la tempérance, la fidélité, la bienfaisance, la pitié, la prudence, l’amour du bien et de la vérité (les mêmes vertus qui seront sévèrement punies par la providence dans l’histoire de Justine…). Il faut donc distinguer, pour reprendre la métaphore de Jean Roussel, le versant diurne de Sade soucieux de notoriété et de visibilité, de ses écrits de la nuit publiés anonymement et qui lui valurent la prison.

S’inspirant autant de Diderot, Boccace, Mirabeau, que des romancières expertes dans la forme courte (Mme de Gomez, Mme de Tencin ou Mlle de Lussan), ces quatorze récits composant ce recueil introduisent l’ambivalente « plaisanterie » des Lumières qui, comme le rappelle Stéphanie Genand « loin d’introduire la confusion, épouse au contraire la richesse du projet sadien : entrelacer le rire et la mort, la joie et la frustration, le carnaval gaulois et la soif de reconnaissance ». Le comique sadien transforme ainsi la légèreté en art noble.

Sylvain Métafiot

12:34 Publié dans Littérature | Tags : un sadisme vertueux, contes libertins, marquis de sade, philippe roger, stéphanie genand, jean roussel, le comptoir, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 27 juillet 2019

De Palma au bal du diable

Article initialement publié sur Le Comptoir

Né en 2012, le blog collectif Zoom Arrière a pour objectif de passer en revue le cinéma de 1945 à nos jours en proposant un récapitulatif des films sortis via un classement d’étoiles et des liens vers les articles des contributeurs. À l’occasion de la sortie de leur premier ouvrage revisitant l’intégralité de la filmographie du réalisateur Brian De Palma, nous nous sommes entretenus avec le fondateur du projet, Édouard Sivière (auteur de « L’Esprit “Positif” : Histoire d’une revue de cinéma, 1952-2016 », Eurédit, 2017), ainsi qu’avec les contributeurs Vincent Roussel (auteur de « La Brigandine : les dessous d’une collection », ) et Vincent Jourdan (auteur de « Voyage dans le cinéma de Sergio Corbucci », ).

Le Comptoir : Comment est né le projet Zoom Arrière ?

Édouard Sivière : Pour en expliquer les origines, il faut revenir dix ans en arrière. Sur Internet, entre 2005 et 2010, s’est fortement développée la pratique du “blogging” et une multitude de blogs consacrés au cinéma est ainsi apparue. Si certains en passaient par là pour devenir journaliste ou critique, la plupart se sont emparés de l’outil simplement pour donner leur avis, plus ou moins développé, sur les films qu’ils pouvaient voir et se sont constitués ainsi un véritable réseau. Malgré le côté “amateur”, parfaitement assumé en général, on s’est vite aperçu que dans ces espaces pouvaient s’écrire des textes dont la qualité n’avait rien à envier à ceux publiés dans la presse et que, grâce au système de commentaires, des débats enflammés et passionnants s’y déroulaient.

Édouard Sivière : Pour en expliquer les origines, il faut revenir dix ans en arrière. Sur Internet, entre 2005 et 2010, s’est fortement développée la pratique du “blogging” et une multitude de blogs consacrés au cinéma est ainsi apparue. Si certains en passaient par là pour devenir journaliste ou critique, la plupart se sont emparés de l’outil simplement pour donner leur avis, plus ou moins développé, sur les films qu’ils pouvaient voir et se sont constitués ainsi un véritable réseau. Malgré le côté “amateur”, parfaitement assumé en général, on s’est vite aperçu que dans ces espaces pouvaient s’écrire des textes dont la qualité n’avait rien à envier à ceux publiés dans la presse et que, grâce au système de commentaires, des débats enflammés et passionnants s’y déroulaient.

Au fil de la décennie 2010, le nombre de blogs a diminué, beaucoup ont fermé ou ralenti leur activité et les débats se sont progressivement déplacés vers les réseaux sociaux. Mais en 2012, alors que c’était encore l’effervescence, j’ai créé un blog collectif du nom de Zoom Arrière. J’ai tout simplement invité les blogueuses et blogueurs avec lesquels j’avais le plus d’échanges et celles et ceux qui me paraissaient écrire de la façon la plus intéressante, pour mener à bien un projet un peu fou : revisiter une à une toutes les années cinéma depuis 1945, en rappeler les événements marquants, proposer un tableau d’étoiles récapitulant les films sortis en salles et renvoyer vers les textes écrits sur nos blogs respectifs.

En animant cet espace de façon mensuelle, l’expérience avait une particularité : celle d’une fin annoncée. En effet, sept ans après le début de l’aventure, nous bouclerons la boucle à la prochaine rentrée en traitant l’année 2018. La question d’une suite à donner s’est donc posée ces derniers mois et l’idée de basculer sur une publication papier s’est peu à peu imposée. Le regroupement de nos textes est une chose à laquelle certains d’entre nous pensaient depuis un bon moment déjà. Par ailleurs, le hasard a fait que nous avons été plusieurs, ces derniers temps, à faire l’expérience d’un premier livre. Nous avons donc décidé de nous servir de la matière que nous avions sous la main pour proposer un ensemble de textes, réactualisant ceux déjà publiés sur nos blogs et en écrivant d’autres pour aboutir à un panorama complet de l’œuvre d’un cinéaste, en l’occurrence Brian De Palma.

« Les jugements portés sur les films de Brian De Palma dans notre ouvrage sont très divers, tout comme la façon dont ils sont abordés : dans les textes, l’approche peut être intime ou historique, fragmentaire ou très complète. »

Vincent Jourdan : À côté de l’idée collective, il y a aussi le désir de conserver une trace de nos écrits, pour ce qu’ils valent. Internet est un support volatil et nous sommes plusieurs à avoir eu des expériences frustrantes, fermetures de plate-forme ou de site. Les réseaux sociaux sont encore plus dans l’immédiat. Ils n’ont aucune mémoire. Revenir à un support physique, et au papier, au livre, c’est gratifiant. Ça correspond aussi à ce qui a formé nos cinéphilies, les ouvrages et les revues. Au cours de l’aventure Zoom Arrière, nous sommes effectivement plusieurs à avoir fait l’expérience de l’édition. Tout ceci participe d’un mouvement stimulant.

Sur quels critères avez-vous réunis la plupart des contributeurs au projet ?

Édouard Sivière : Pour un projet collectif de ce type, la constitution d’une équipe de rédacteurs peut vite s’avérer un casse-tête insoluble. On peut se retrouver à n’intéresser personne avec ça ou bien être débordé par les demandes de participation. Je n’ai donc pas eu à réfléchir bien longtemps : j’avais un groupe déjà constitué de personnes habituées à se côtoyer “virtuellement” depuis des années et dont je connaissais et appréciais les connaissances et la qualité d’écriture. Celles et ceux qui font Zoom Arrière papier sont celles et ceux qui ont contribué, à un moment ou à un autre, au blog Zoom Arrière. Le fonctionnement, totalement “amateur” encore une fois, s’en trouve grandement simplifié. Ce choix a une conséquence importante, et bénéfique à mon avis : nous vivons aux quatre coins de la France, généralement loin géographiquement comme professionnellement du monde du cinéma, nous venons d’horizons divers et nous avons construit notre cinéphilie chacun différemment. Nous ne voyons et n’apprécions pas forcément les mêmes films, loin de là. Zoom Arrière n’a donc rien d’une rédaction au sens traditionnel du terme, au sein de laquelle une ligne directrice serait suivie par un groupe homogène. Ainsi, les jugements portés sur les films de Brian De Palma dans notre ouvrage sont très divers, tout comme la façon dont ils sont abordés : dans les textes, l’approche peut être intime ou historique, fragmentaire ou très complète. Personnellement, j’apprécie cette variété et je pense qu’elle peut intéresser le lecteur, à qui plusieurs pistes sont proposées.

12:17 Publié dans Cinéma | Tags : zoom arrière, Édouard sivière, vincent jourdan, vincent roussel, de palma au bal du diable, le comptoir, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 03 juillet 2019

Extinction programmée : Un monde en voie de disparition, les paysans

Article initialement publié sur Le Comptoir

Après un 1er numéro s’attaquant à « La French Theory et ses avatars » (2009), un 2e analysant la domination de « La culture de masse » (2011) et un 3e numéro consacré à l’étrange fascination qu’exerce le philosophe Martin Heidegger (2012), l’excellente revue {L’Autre Côté} revient enfin dans les librairies avec une 4e publication se posant la question suivante : que reste-t-il du monde paysan français au XXIe siècle ? Et peut-on encore parler de paysans ? La campagne – pour reprendre le titre d’un des articles – existe-t-elle encore en France ou est-elle dévorée par l’extension des zones pavillonnaires ?

Sous l’égide de Bernard Charbonneau et d’Henri Mendras, Séverine Denieul rappelle, dans son éditorial, que « c’est l’abandon de ce qui avait constitué, pendant des millénaires, l’univers paysan qui lui a fait perdre son identité, à savoir, principalement, sa relation avec la terre et les animaux domestiques ». Le XXe siècle a été celui de la lente désintégration du monde agricole : en France, « en 1911, la population vivant de l’agriculture représentait 38 % de la population totale (soit 32 millions d’habitants) tandis que la population rurale était estimée à 22,1 millions (soit 56 % de la population) ; en 2015, les agriculteurs n’étaient déjà plus que 710 000, soit 1 % de la population. »

S’en suivent une réflexion de l’écrivain Marc Badal sur la signification de l’expression « mondes paysans » et de la perte de toutes les connaissances, coutumes et valeurs que la disparition de cette antique société entraîne ; une analyse de Jocelyne Porcher (auteur de Vivre avec les animaux, 2011) concernant l’élevage en France à rebours du mouvement vegan ; l’entretien avec deux éleveurs du Cantal, Pierre-Jean Mazel et Jérôme Planchot, ainsi que l’interview de Xavier Noulhianne, éleveur-fromager très au fait de l’évolution des normes sanitaires et de l’agriculture biologique. Emmanuel Ferrand aborde quant à lui le secteur de l’agriculture urbaine à travers son expérience au sein de l’association La Générale (Paris 11e). Enfin, Emmanuel Boussuge nous fait parcourir, photos à l’appui, la vallée de Brezons dans laquelle nombre de linteaux témoignent d’un art populaire et rural encore vivant.

Sylvain Métafiot

16:30 Publié dans Actualité, Politique | Tags : bernard charbonneau, henri mendras, séverine denieul, extinction programmée, un monde en voie de disparition, les paysans, le comptoir, sylvain métafiot, revue l’autre côté | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 21 mai 2019

L’humanisme italien et la genèse du capitalisme

Article initialement publié sur Le Comptoir

Dans le domaine de la recherche historiographique du XXe siècle, les notions d’humanisme, de républicanisme et de renaissance ont toutes trois été liées à la thèse suivante : l’élaboration d’une pensée politique centrée sur l’homme, la liberté politique comme participation au bien commun. À travers les travaux d’historiens tels que Jacob Burckhardt, Max Weber, Werner Sombart, Hans Baron ou John Pocock, se déploie ainsi la question de l’apparition de la modernité européenne et des origines du capitalisme.

Le terme d’humaniste était employé couramment dès le XVIe siècle, tandis que l’humanisme apparaît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en Allemagne, et en France grâce à Jules Michelet. Cette notion correspondait à une période d’émancipation de la pensée qui contestait l’hégémonie de la religion.

La Renaissance et les idéaux culturels du XIXe siècle

Dans l’historiographie germanophone, l’œuvre de l’historien et philosophe Jacob Burckhardt a eu une influence énorme sur la manière de se représenter l’Italie, notamment à travers trois ouvrages importants : L’Époque de Constantin le grand (1853) ; Guide de l’art antique et de l’art moderne en Italie (1855) ; La Civilisation de la Renaissance en Italie (1860). Dans ce dernier, celui qui nous intéresse, il cherchait à définir l’attitude des hommes, à une certaine époque, devant le monde, souhaitant isoler un moment particulier de l’esprit humain. Il passe ainsi en revue des thématiques telles que : l’État considéré comme œuvre d’art, le développement de l’individu, la résurrection de l’Antiquité, la sociabilité et les fêtes, les mœurs et la religion.

16:08 Publié dans Politique | Tags : historiographie, le comptoir, sylvain métafiot, l’humanisme italien et la genèse du capitalisme, jacob burckhardt, max weber, werner sombart, hans baron, john pocock | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 14 mai 2019

L’éternité retrouvée : Camus, l’éternité est ici de Youness Boussena

Article initialement publié sur Le Comptoir

Il n’est sans doute pas facile d’écrire sur un écrivain aussi célèbre et aimé qu’Albert Camus. Beaucoup de simplifications ont été faites sur sa pensée, beaucoup de bêtises ont été prononcées sur son œuvre. On cite souvent les mêmes extraits (parfois tronqués) de ses ouvrages, on mentionne les mêmes anecdotes à propos de sa vie personnelle, on le range vite fait dans la case floue des existentialistes et le tour est joué…

Youness Bousenna évite avec bonheur tous ces écueils et propose dans ce court essai de redécouvrir l’intensité d’une « pensée forgée sous le soleil de la mer Méditerranée, puisée dans la beauté de ses paysages comme dans la sagesse des vieux Grecs, [et qui] fut d’abord celle d’un jeune homme qui chercha comment vivre, aimer et mourir ». En à peine 120 pages est condensée la vie d’un homme paradoxal mais intègre et qui, à travers ses articles, ses romans, ses essais et ses pièces de théâtre, n’aura eu de cesse de dire “non” à la barbarie de son temps (la misère en Kabylie, la violence terroriste, la collaboration, le nihilisme érigé en dogme, l’horreur totalitaire, la bombe atomique, la mécanisation du monde, la perte de la beauté…), et de clamer “oui” à la joie simple et profonde d’être sur terre, de bénir le soleil et la nuit, de vivre chaque jour comme si c’était le premier et de l’éternel retour à l’amour.

Du quartier pauvre de Belcourt à Alger à la remise du prix Nobel de littérature en 1957, en passant par le maquis de la Résistance et des conférences aux États-Unis, des voyages en Grèce et au Brésil, c’est un homme étreint par le sens de la justice et la dignité de l’être humain qui bâtit une réflexion en trois temps autour des notions d’absurde, de révolte et d’amour (ce dernier cycle n’ayant pu voir le jour suite à sa mort accidentelle en 1960). Et, si la plupart de ses ouvrages furent des succès de librairies, il ne fut pas à l’abri de certaines critiques acerbes (Youness Bousenna rappelle la polémique l’opposant à Sartre lors de la parution de L’homme révolté et de la profonde perte de confiance qui en résultera). Camus put néanmoins compter sur le soutien et l’amitié d’êtres chers : son instituteur Louis Germain, son maître Jean Grenier, son ami René Char. Lui qui affirmait ne pas pouvoir « vivre longtemps avec les êtres », réclamant « un peu de solitude, la part d’éternité » en revenait toujours à l’amour comme Ulysse revenait à Ithaque, bouclant la boucle à travers la pensée de midi, celle des paysages brûlants de la mer et du ciel réunis, goûtant enfin à « la joie tragique de vivre ».

Sylvain Métafiot

13:12 Publié dans Littérature, Politique | Tags : le comptoir, youness bousenna, albert camus, sylvain métafiot, l’éternité retrouvée | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 29 avril 2019

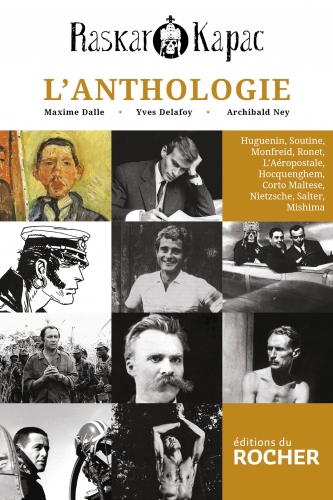

Un concentré toujours aussi inflammable et explosif : Anthologie Raskar Kapac

C’est à l’aurore de l’année 2016 qu’a vu le jour Raskar Kapac, une frêle gazette de huit pages créée par trois jeunes malandrins lettrés entrés en littérature comme on entre en religion (la chasuble en moins, l’alcool en plus) : Maxime Dalle, Yves Delafoy et Archibald Ney. Beaucoup de textes, quelques photos, aucune publicité et une ambition toute simple : « faire resurgir en pleine lumière quelques artistes incendiaires qui nous ont enseigné la puissance libératrice de la création ». Le premier numéro fut ainsi consacré à l’écrivain injustement oublié Jean-René Huguenin.

C’est à l’aurore de l’année 2016 qu’a vu le jour Raskar Kapac, une frêle gazette de huit pages créée par trois jeunes malandrins lettrés entrés en littérature comme on entre en religion (la chasuble en moins, l’alcool en plus) : Maxime Dalle, Yves Delafoy et Archibald Ney. Beaucoup de textes, quelques photos, aucune publicité et une ambition toute simple : « faire resurgir en pleine lumière quelques artistes incendiaires qui nous ont enseigné la puissance libératrice de la création ». Le premier numéro fut ainsi consacré à l’écrivain injustement oublié Jean-René Huguenin.

Trois ans et seize numéros plus tard paraît la première anthologie rassemblant les dix premiers numéros de cette atypique gazette littéraire. Dix numéros célébrant dix personnalités flamboyantes : le peintre Chaïm Soutine, le dessinateur Hugo Pratt, les écrivains Henry de Monfreid, Yukio Mishima, Guy Hocquenghem et James Salter, l’acteur Maurice Ronet, le philosophe Friedrich Nietzsche, les voltigeurs de l’aéropostale Antoine de Saint-Exupéry et Jean Mermoz. Des noms qui reviennent à la vie à travers des portraits et des grands entretiens menés avec Jean-Paul Kauffmann, Michael Lonsdale, Michel Maffesoli ou Guillaume de Tanoüarn. Dans cette anthologie, on retrouve également les diverses chroniques musicales, cinématographiques ou littéraires, ainsi que les carnets de voyage, rédigés par de nombreux collaborateurs occasionnels ou récurrents (Eric Neuhoff, Michka Assayas, Olivier Maulin, Gabriel Matzneff, Alain de Benoist, Romaric Sangars…). Enfin, une série de documents inédits viennent clore l’ouvrage : des photographies d’Huguenin et la lecture de son journal par Pierre Arditi, des entretiens avec Olivier Renault, Benoît Heimermann et René Schérer ou encore des extraits du journal de Christian Dedet évoquant Maurice Ronet.

Article initialement publié sur Le Comptoir

Sylvain Métafiot

16:09 Publié dans Littérature | Tags : maxime dalle, yves delafoy, archibald ney, le comptoir, anthologie raskar kapac, sylvain métafiot, un concentré toujours aussi inflammable et explosif | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 17 avril 2019

Le bonheur d’être malheureux : Le cimetière des plaisirs de Jérôme Leroy

Article initialement publié sur Le Comptoir

Un roman abstrait ? Un essai auto-fictif ? Difficile de saisir la matière de cet ouvrage évanescent et liquoreux de Jérôme Leroy, paru dans ses jeunes années d’écrivain, en 1992, et que les éditions de La Table Ronde ont eu la bonne idée de rééditer. Il narre les états d’âme d’un jeune professeur de français, perdu dans une grande ville du nord de la France, au début des années 1990, écartelé entre la violence sociale du libéralisme triomphant et une brutale peine de cœur. La jeune femme blonde l’a quitté, et malgré les excusions délectables avec une de ses collègues qu’il prénomme « la danseuse » (à laquelle il dépose régulièrement des citations dans son casier), il trimbale son chagrin d’amour comme d’autres arborent leur suicide à leur boutonnière.

Ses seuls et fidèles compagnons d’exil se nomment Chamfort, La Rochefoucauld, Cioran, Georges Perros, Dominique de Roux. La fine fleur des moralistes français. Les épéistes de la forme courte, de l’aphorisme qui tranche dans le gras de la médiocrité, des maximes qui fendent l’air vicié des villes frénétiques. Des ultra-lucides fatigués en somme, des attentifs désespérés : « ils donnèrent leur soyeux aux jours qui composèrent cette saison floue de mon existence ». Leroy reprend à son compte la forme courte en divisant son récit de petits chapitres eux-mêmes divisés en brefs paragraphes, comme des fiasques de bile noire projetées sur les murs de sa tristesse. Et c’est paradoxalement cet abattement qui lui procure une joie douce, bercé par les voyages dans le Mongy, le tramway rouge qui l’emmène chaque jour au collège Brancion où il retrouve, amusé et las, ses élèves aux 25 nationalités différentes. Combiné au goût des alcools forts, à l’écoute de Bach et de Gene Chandler, et à la lecture assidue des écrivains cités plus haut, cette nonchalante mélancolie (« une certaine qualité de tristesse et de silence ») permet au narrateur de s’extraire épisodiquement de ce monde transformé en Disneyland pré-fasciste, malgré un éreintement que le temps n’arrivera sans doute jamais à guérir.

Sylvain Métafiot

21:00 Publié dans Littérature | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, le bonheur d’être malheureux, le cimetière des plaisirs, jérôme leroy | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 11 avril 2019

Olivier Maillart : « Nous sommes toujours des spectateurs à l’intérieur et en dehors des salles de cinéma »

Article initialement publié sur Le Comptoir

Co-directeur du « Dictionnaire du cinéma italien« (Nouveau Monde Éditions, 2014), Olivier Maillart est aussi l’auteur d’une étude sur « Lola Montès« de Max Ophuls (Éditions Atlande, 2011), et contribue régulièrement aux revues L’Atelier du Roman, Philitt et L’Inconvénient. Il vient de publier « Énigmes, cinéma » aux éditions Marest, un intriguant petit essai qui interroge notre désir de déceler derrière chaque image un sens caché, derrière chaque symbole un mystère à résoudre, comme à la recherche d’un trésor perdu que seuls des yeux exercés à la scrutation minutieuse des photogrammes pourraient découvrir. Une quête éperdue de l’interprétation filmique, faisant naître un « dialogue esthétique entre le monde, l’œuvre d’art et celui qui vit dans le premier et contemple la seconde », et dans laquelle nous ne cessons de nous perdre.

Le Comptoir : En quoi le cinéma serait-il une énigme ? À première vue, il n’y a rien de plus plat et de plus explicite qu’une image projetée sur un écran. Y aurait-il forcément un sens caché qui échappe au spectateur, un secret derrière la porte pour reprendre le titre d’un film de Fritz Lang ?

Olivier Maillart : Il n’est pas sûr que le cinéma soit en lui-même une énigme. Cependant, sa manière de nous restituer le monde est bien souvent susceptible de faire de ce dernier quelque chose d’énigmatique, affichant signes et symboles à déchiffrer. Le cinéma capte, enregistre et restitue (partiellement, mais d’une manière étonnamment convaincante pour nos sens) le monde, sous la forme d’une image animée, projetée sur une surface plane, qui mime la réalité. Cependant, ce que vous prenez pour quelque chose de « plat » et d’ »explicite » ne l’est à vos yeux que parce que vous avez appris à la lire, dès votre plus jeune âge, de manière largement inconsciente. Songez au héros des Carabiniers de Godard qui, devant l’image d’une femme prenant son bain, essayait de pénétrer l’écran pour l’y rejoindre ! Le cinéma, comme tout art et tout langage, demande un apprentissage. Un apprentissage à la lecture d’image, qui rejoint notre habitude (largement inconsciente, elle aussi) de la lecture des signes que la vie en société nous envoie en permanence. Nous sommes toujours, pour partie, où que nous soyons, des spectateurs, à l’intérieur et en dehors des salles de cinéma. Mon livre s’efforce de réfléchir à cette situation qui ne cesse de m’étonner, et de m’émerveiller.

Olivier Maillart : Il n’est pas sûr que le cinéma soit en lui-même une énigme. Cependant, sa manière de nous restituer le monde est bien souvent susceptible de faire de ce dernier quelque chose d’énigmatique, affichant signes et symboles à déchiffrer. Le cinéma capte, enregistre et restitue (partiellement, mais d’une manière étonnamment convaincante pour nos sens) le monde, sous la forme d’une image animée, projetée sur une surface plane, qui mime la réalité. Cependant, ce que vous prenez pour quelque chose de « plat » et d’ »explicite » ne l’est à vos yeux que parce que vous avez appris à la lire, dès votre plus jeune âge, de manière largement inconsciente. Songez au héros des Carabiniers de Godard qui, devant l’image d’une femme prenant son bain, essayait de pénétrer l’écran pour l’y rejoindre ! Le cinéma, comme tout art et tout langage, demande un apprentissage. Un apprentissage à la lecture d’image, qui rejoint notre habitude (largement inconsciente, elle aussi) de la lecture des signes que la vie en société nous envoie en permanence. Nous sommes toujours, pour partie, où que nous soyons, des spectateurs, à l’intérieur et en dehors des salles de cinéma. Mon livre s’efforce de réfléchir à cette situation qui ne cesse de m’étonner, et de m’émerveiller.

« Le cinéma, comme tout art et tout langage, demande un apprentissage. »

Pourquoi faire de Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock le « le film par excellence de l’homme qui regarde, du monde comme énigme », davantage que d’autres films où excelle la pulsion scopique, tels Psycho du même Hitchcock, Le Voyeur de Michael Powell ou Le Locataire de Roman Polanski ?

La différence entre Fenêtre sur cour et les autres films que vous mentionnez me semble assez facile à cerner : le personnage incarné par James Stewart, rivé à son fauteuil (il a la jambe dans le plâtre) à la suite d’un accident, est réduit à son seul regard. Il n’est plus qu’un regard, pourrait-on dire en forçant un peu le trait, ce qui n’est pas le cas des autres personnages que vous évoquez. Stewart doit déléguer en permanence, demander de l’aide pour la moindre action. C’est sa fiancée, jouée par Grace Kelly, qui pénétrera dans l’appartement du meurtrier à sa place. Et lorsqu’il sera menacé, c’est avec le flash de son appareil photo qu’il se défendra, après avoir passé toute la durée du film à s’identifier à ses jumelles. Il est, décidément, le meilleur « homme-regard » qu’on puisse imaginer.

15:26 Publié dans Cinéma | Tags : Énigmes cinéma, le comptoir, sylvain métafiot, olivier maillart, nous sommes toujours des spectateurs à l’intérieur et en dehors | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 27 mars 2019

Filiation de nuit et de sang : Ranpo Panorama de Suehiro Maruo

Article initialement publié sur Le Comptoir

Cela tombe sous le sens. Que le père du mouvement artistique Ero-guro, l’écrivain Edogawa Ranpo (1894-1965), soit l’influence principale du mangaka Suehiro Maruo, spécialisé lui aussi dans cette veine sombre et palpitante qu’est l’érotisme grotesque. De son vrai nom Taro Hirai, Ranpo publie sa première nouvelle, La Pièce de deux sen, en 1923, dans la revue Shinseinen. C’est avec les histoires du détective Kogorô Akechi et des nouvelles comme La Chaise humaine qu’il acquiert une notoriété et un succès grandissants. Maruo fut quant à lui très tôt fasciné par les revues Shônen King et Shônen Magazine au point de vouloir devenir dessinateur professionnel. Malgré le refus de Shônen Jump de l’accepter dans ses pages, il publie à 26 ans son premier album Le Monstre aux couleurs de la rose. Depuis, de mangas en illustrations sa renommée et son talent ont explosés, dépassant les frontières du Japon.

Maruo a toujours eu une prédilection pour les adaptations des récits de Ranpo (La Chenille, L’ïle panorama, deux récits datant de la fin des années 1920) faisant entrer le manga dans une nouvelle dimension, plus adulte, plus dérangeante. L’on découvre ainsi, dans ce bel ouvrage d’art édité au Lézard Noir, plus de cinquante œuvres en couleur parfois jamais publiée (affiches de théâtre, collages et peintures, publicités, couvertures de CD…) inspirées par l’univers du maître du roman de détectives japonais. À l’exception du court récit « La danse du nain » (adaptation inédite d’une histoire de 1926 inspiré par le Hop-Frogd’Edgar Allan Poe), le recueil est composé uniquement d’illustrations où l’on retrouve tous les thèmes de la poésie macabre qui traversent l’œuvre des deux artistes : violence funèbre, monstruosité des corps, perversions sexuelles, vampirisme, cannibalisme, terreurs nocturnes… Derrière le coup de crayon virtuose l’on perçoit ainsi clairement le filigrane du Marquis de Sade, Georges Bataille, Lewis Caroll, Van der Weyden, Bram Stoker et, évidemment, Edgar Poe, influence majeure entre toutes.

Sylvain Métafiot

11:54 Publié dans Littérature | Tags : filiation de nuit et de sang, ranpo panorama de suehiro maruo, le comptoir, manga, sylvain métafiot, ero-guro | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 18 mars 2019

L’héroïne des temps modernes : Les rêveries du toxicomane solitaire

Article initialement publié sur Le Comptoir

Il y a du Baudelaire dans ce texte écrit par un anonyme français de la fin du XXe siècle. Du haschisch des paradis artificiels de 1860 à l’héroïne de 1980, c’est une semblable dissection de l’âme droguée, entre fuite onirique hors de la société et création poétique intérieure. Mais cette opération n’a d’autre but que de témoigner de son expérience particulière, rien de plus. Ni pardon ni rédemption ne motivent son écriture élancée et fière : « chacun reste toujours seul avec ses démons familiers. » Tout son corps est tendu vers les délices de l’héroïne dans une quête désespérée et extraordinaire, le faisant roi en ses rêves, traversant le cosmos, jonglant avec les étoiles, distordant le temps en le faisant vivre à des époques révolues (au début du XVIIe siècle, dans l’Angleterre de 1810, la France Fin de Siècle, le Berlin de 1920…). Cette expérience littéralement stupéfiante dura sept ans.

L’héroïne fut pour lui une « ascèse barbare » le détachant de la médiocrité du réel environnant. Un coup de sifflet mental annonçant le départ pour mille voyages intérieurs. L’aiguille permit de le détourner des objets du monde pour faire face au seul objet digne de son obsession : son corps, catalyseur de ses plaisirs infinis. Et si la drogue, les moyens de s’en procurer, les réactions physiques de l’injection constituent les seuls sujets de conversation du junkie, ceux-ci ne demeurent pas plus abêtissants que les discussions continuelles des braves gens autour de l’argent, du travail ou des médias. Dépouillé de toute vanité, il erre ainsi dans son propre désert pour fuir la civilisation : « Ce fut tout de suite une expérience mystique. J’ai joué ma vie en solitaire. Jamais je n’entrai dans le ghetto des consommateurs de la chose. Ce cloaque relationnel, je n’en prenais connaissance qu’à travers les articles à scandale des journaux. La distance me séparant de ce pandémonium était de l’œnologue au pochard. Par l’aristocratie des veines, je sus trouver un farouche moyen de me scruter corps et âme. J’ai agi en conséquence, et j’ai focalisé mon attention sur ces altérations de conscience dont le mystère me séduisait. J’entendis le fracas d’antiques batailles. Des voix inouïes parlaient un langage incendiaire. »

Sylvain Métafiot

14:59 Publié dans Littérature | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, l’héroïne des temps modernes, les rêveries du toxicomane solitaire | Lien permanent | Commentaires (0)